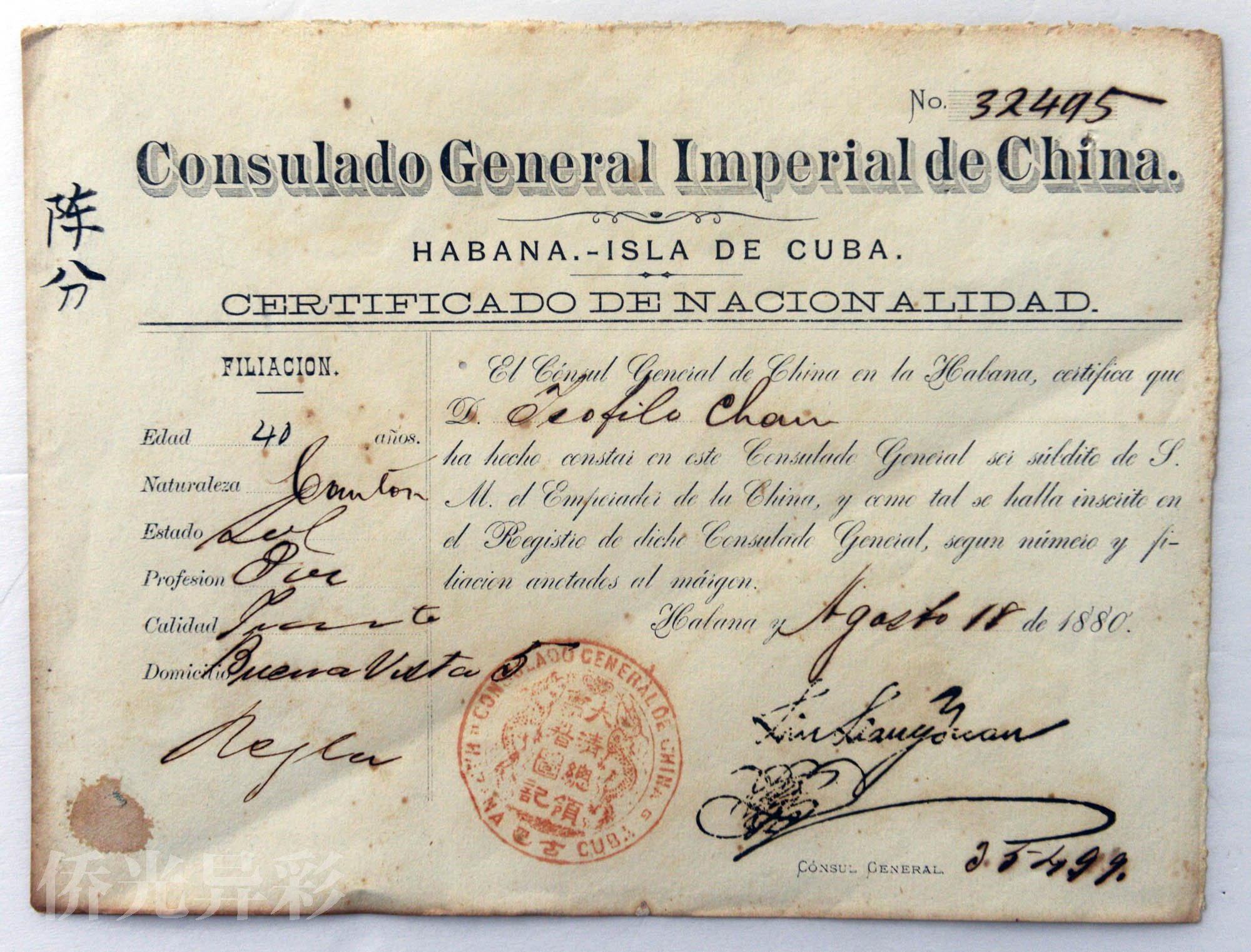

(三)华工陈分的大清国籍证明书

年代:1880年

尺寸:纵21.1厘米、横16厘米

材质:纸质

来源:征集(情况不详)

收藏机构:中山市博物馆

鸦片战争后,外国殖民者拐骗、贩卖中国人出洋当苦力的行径屡禁不止,甚至愈演愈烈。1860年10月,清政府在第二次鸦片战争中再次战败,被迫签订了中英、中法、中俄《北京条约》,其中首次规定西方列强在华招工合法。随着拉丁美洲各大种植园,特别是西班牙所属殖民地古巴的种植园对劳动力需求的日益加大,西班牙也急切希望与清政府达成所谓通商协议,以便在华招工合法。1864年,西班牙迫使清政府签订了《和好贸易条约》,古巴在华招工合法化。1887年清政府又被迫与葡萄牙签订《里斯本草约》和中葡《和好贸易条约》,虽有禁止拐卖人口的条文写入条约之中,但葡萄牙强占澳门终成事实,澳门苦力贸易也进入全盛时期。

列强只是想从华工贩卖中获利,因而契约华工往往从踏上轮船离开祖国开始就受到虐待,到了古巴种植园更是受到非人的磨难。同治十二年(1873年)五月,清政府派往美国的留美幼童监督陈兰彬奉谕率调查团前往古巴调查华工受虐情况。经过为期半年时间的深入调查,陈兰彬写成《古巴华工事务各节》调查奏章。根据该调查奏章,调查团共收到1176份证词,以及由1665人签名的85份诉状等大量文字材料,主要是控诉华工从中国东南沿海县乡的徐闻、吴川等地,被骗至澳门后贩卖至古巴,没有人身自由,在甘蔗园、制糖厂做苦役,遭受鞭笞毒打及各种折磨,饿死、病死、打死的达数万之众。据古巴当局统计,从道光二十七年(1847年)六月至同治十一年(1872年)七月,中国贫民被骗作劳工,进入古巴的有114081人,被残害致死的有53500人,在海上运输途中死亡的有15000人。

迫于国际舆论压力以及清政府朝野的强烈呼吁,西班牙当局不得不接受与清政府的谈判,并于1874年11月签订《会订古巴华工条款》,承诺改善华工待遇,至此保护古巴华工才有了法律依据。1877年,清政府决定在古巴、新加坡等地设置总领事,以切实保护侨民和改善华工待遇。1879年9月清政府首批派驻古巴的领事人员抵达哈瓦那,刘沅亮为首任总领事。

《会订古巴华工条款》是清政府援引国际间政府行为规范,步入外交近代化的开始。其重要标志便是开始仿效西方列强给予侨民国籍和身份证明的护照制度,并籍此实施和规范对海外华工及其他侨民的保护。《会订古巴华工条款》第五条规定:“如有华人自愿出洋者,应先赴关道处报名挂号,请领盖印执照,送交该国领事官书押盖印”,船到古巴后“由该处管官将关道原给盖印执照,送交中国领事官查验”。第九条规定:“令现今在古巴之华民认定以及嗣后再来之华民,均报名挂号,立花名册……每人由领事官发给执照一纸……”。

护照最初的发放,是由清政府授权驻在境外的领事馆或辖区外的海关来进行的, 也没有统一的护照标准样式,因而那个时候的护照都是形式各异、大小不一的。这份华工陈分的国籍证明书,就是由时任清政府驻古巴哈瓦那总领事刘亮沅签发的,签发时间为清光绪六年(1880年)。证明书为西班牙文,有编号,落款有刘亮沅的手写签名,并盖有“大清总领事署图记”双龙官印。这种身份证明书,在当时被华工视为获得人身自由和受到保护的象征,称之为“行街纸”。它也确实对保护古巴华工的权益,起到了一定的作用。该文件是研究清政府设领护侨活动的重要文献之一。该藏品于2018年5月由中山市博物馆收藏。