一场跨越七十年的托付:见证历史信物归家

6月的北京,蝉鸣初起,中国华侨历史博物馆副馆长(主持工作)宁一带领藏品部征集团队,轻轻叩响了一扇承载着华侨往事的家门。开门的是中国侨联第七届副主席、原工业和信息化部驻部纪检组组长、印尼归侨李雪莹与兄长李惟成,两位老人眼中闪烁着激动的光芒——他们正准备将凝聚着家族三代人记忆的20余件实物、200余张照片,郑重交托给这座记录华侨历史的殿堂。

“这只皮箱跟着我从万隆漂洋过海回到祖国,锁扣上的锈迹都是历史的见证。”李惟成老人摩挲着那只1954年带回的标有“万隆回国同学会”的皮箱,箱角磨损的皮革仿佛在诉说17岁少年遵循父亲遗愿归国时的忐忑与坚定。而旁边那台锃亮的“Singer”缝纫机,尽管木制的台面已经更换,但钢制的机身还留着母亲张金莲1962年从印尼带回时的痕迹,“母亲用这台机器为全家缝制衣物,也见证了她教授解放军学员外语的岁月。”李雪莹女士指着缝纫机抽屉里的针头线脑,声音里满是怀念。

两代华侨的家国叙事:从侨校教师到专家型领导的精神传承

在弥漫着老照片气息的客厅里,兄妹俩展开了家族传奇的长卷。他们的父亲李霸龙,这位1930年代清华大学数学系的南洋华侨高材生、华罗庚的学生,本可在象牙塔续写学术人生,却因抗战烽烟返回印尼经营家族薯粉厂。当工厂在战火中付之一炬,他转身在中爪哇马吉郎中华学校执掌教鞭,黑板上的数学公式与课桌上的爱国课本,成为当地华侨子弟的启蒙之光。母亲张金莲在荷兰文学校接受教育,不通中文,却在1949年毅然站上万隆华侨中学的讲台,用流利的印尼语讲述中华文明的故事。

1954年春天成为家族命运的转折点。父亲李霸龙因癌症离世前留下遗愿:“一定要让孩子们回到祖国建设家园。”两个月后,17岁的李惟成带着父亲手绘的归国路线图,踏上 “芝利华号”邮轮。1957年,李惟成考上西安交通大学电机系高电压技术专业。大学毕业后分配到北京开关厂工作。1989年,李惟成调到中国侨联工作,曾任华友公司总经理,直至退休。

1955年,具有历史意义的亚非会议在印尼召开,李雪莹和其他华侨学生一道,近距离目睹了周总理的崇高风范,更加坚定了她回国的决心。1956年,李雪莹踏上了回国的归程。她在西安交通大学高电压技术专业毕业后,一头扎进电力科学研究院的实验室,从高压所副所长到全国总工会书记处书记,从中央纪委驻电力部、驻信息产业部纪检组组长到中央国家机关第一届侨联主席、中国侨联第七届副主席,她用一生践行着对祖国的承诺。

而母亲张金莲的归国路更为曲折。1962年印尼排华浪潮中,她在华侨总会与中国大使馆的帮助下辗转回国,随即在解放军工程技术学院开启教学生涯。后来在洛阳外国语学院的漫长岁月里,这位不会中文的归侨老师的故事,一度成为“传奇”。1981年,当从事国防教育事业的荣誉证书送到她手中时,张金莲的鬓角已被粉笔灰染白。

博物馆里的时光胶囊:每一件藏品都是活着的华侨史

在侨博藏品部工作人员小心翼翼的记录下,这些跨越重洋的“时光胶囊”被逐一登记编号:

皮箱里的青春:1954 年,李惟成与众多同学,离别了深爱的家人,登上邮轮,毅然回国。残留在“万隆回国同学会”皮箱上那斑驳的邮船公司行李票,见证了众多华侨青年的爱国热忱和他们为祖国奉献青春不负韶华的奋斗华章。

缝纫机上的岁月:母亲张金莲除了用这台Singer牌缝纫机为远在异地的儿女缝制衣物,还曾以此缝制学员的印尼文教材。缝纫机的岁月痕迹中满满地充斥着一位母亲的慈爱和一名教师严谨认真。

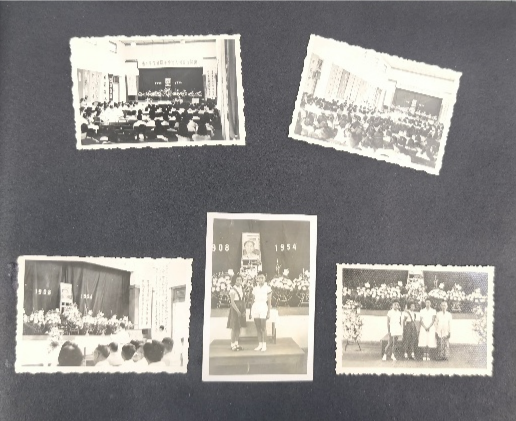

相册里的侨心:泛黄的家庭相册中,1940年代父母与子女在印尼的家庭合影、生活剪影与1960年代归国后两代人在北京的留影并排摆放,形成奇妙的时空对话。

荣誉里的担当:中国儿童少年基金会颁发的“功勋理事”奖牌,这是李雪莹退休后仍在延续的公益事业印记。

“这些藏品不是冰冷的物件,而是归国华侨精神的物质载体。”宁一在接受捐赠时感慨道,“我们将积极策划举办以‘归侨家庭记忆’为主题的展览,让李霸龙先生的清华毕业照、张金莲女士使用过的缝纫机、李惟成和李雪莹兄妹俩带回的皮箱、自行车以及在参加祖国建设种的见证物形成完整叙事链。”博物馆的工作人员已开始对皮箱进行除虫除菌处理,还将用数字化设备逐张扫描老照片,那些模糊的笑脸将通过科技重新清晰,继续讲述华侨与祖国同频共振的故事。

当阳光透过窗户洒在客厅的地板上,李惟成、李雪莹老人给博物馆工作人员娓娓道来家族历史时,仿佛又听见父亲当年在印尼家中的叮嘱:“记住,我们的根在中国。”而中国华侨历史博物馆里,工作人员正为这些“侨心信物”安置最为稳妥的保管环境——这不仅是一次普通的文物捐赠,更是两代归侨对祖国的深情告白,是博物馆用专业守护的民族记忆密码。这些带着海水气息与岁月温度的物件,终将在侨博的展厅里,向每一位参观者诉说:什么是跨越山海的赤子之心,什么是代代相传的家国情怀。