《泉州提线木偶戏传承人口述史》新书 分享会在侨博举办

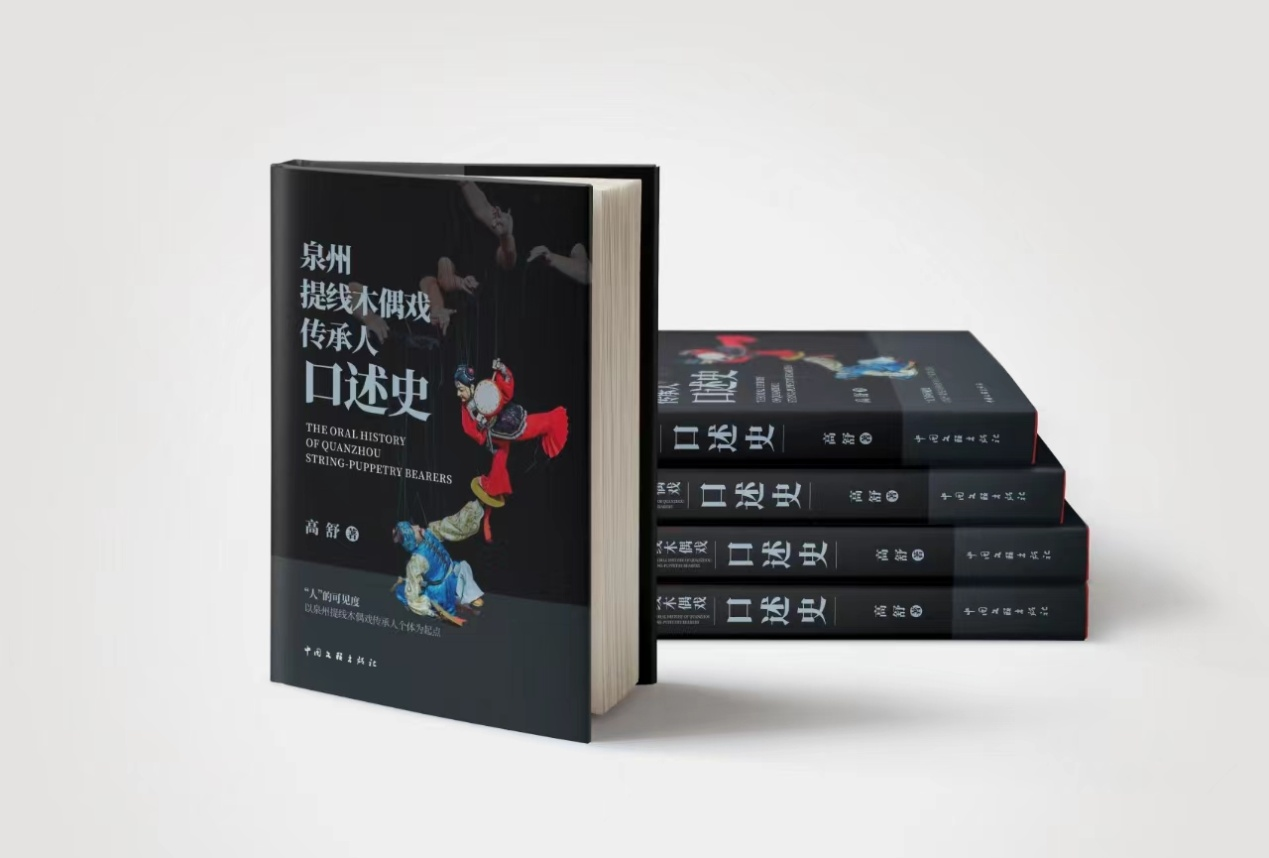

7月6日上午,“看见,被隐没的传承群体”——《泉州提线木偶戏传承人口述史》新书分享会在中国华侨历史博物馆顺利进行。该书由《中国非物质文化遗产》副主编、中国艺术研究院(中国非物质文化遗产保护中心)副研究员高舒博士历经4年精心采访与整理而成。全书30万字,辅以百余张珍贵图片,生动记录了泉州提线木偶戏传承人群体的生活、艺术经历及心路历程,让登上2008年北京奥运会开幕式的泉州提线木偶戏传承人群体第一次有了一份属于自己的口述历史。

泉州市木偶剧团团长、泉州提线木偶戏传承保护中心主任、国际木偶联会中国中心副主席洪世键表示,泉州提线木偶艺术有着许多值得整理的史料,这些史料只有通过口述将它转化为文字后,才可以永久保存,为后人传承、研究、传播、利用留下宝贵资料。作为非物质文化遗产重要项目的泉州提线木偶戏,以口头传统的形式记录存在,成为保存“文化记忆”的重要载体。《泉州提线木偶戏传承人口述史》将唤醒泉州提线木偶戏传承人对自身创造非遗文化自觉和文化自信。

狮子舞(魏德华摄)

分享会以欢快热烈的提线木偶戏《狮子舞》演出开场。随后的文化对谈环节由《中国文艺家》杂志副主编、本书责任编辑张凯默主持,对谈嘉宾有该书作者高舒,中国文联出版社副总编辑邓友女,中央戏剧学院教授麻国钧,中国人民大学历史学院教授、中华口述历史研究会副会长杨祥银,华映星球董事长胡劲松,动画导演刘可欣,泉州市木偶剧团副团长林建裕。与会嘉宾围绕国内艺术学三大体系建设、口述史学发展、木偶戏传承与创新的当代意义展开热烈讨论。

《泉州提线木偶戏传承人口述史》对谈现场(魏德华摄)

邓友女表示,该书对泉州提线木偶戏的流程、重要人物、流派风格以及功能作用都进行了详细介绍与中肯评价,达到了个人口述史与剧种发展史的统一。麻国钧在发言中提出,这本口述史是针对泉州提线木偶戏的一部“活”史,所访问的老艺人们、所阐述的历史都是鲜活的,这与之前的历史记写有很大不同。杨祥银认为该书记录着各位传承人的独特故事,读者能从传承人口述中看到他们对非物质文化遗产的认识,看到社会变化对于非物质文化遗产的传承与保护产生的重要影响。胡劲松、刘可欣基于对当下国漫制作与发展现状的认识,提出近年来随着中国经济不断发展,人民群众文化自信不断增长,为传统文化与动画表演融合交流发展提供了可能。林建裕作为书中的口述者之一,谈及泉州提线木偶戏传承人培养,指出当下剧团组织资深演员,通过双向选择,形成师徒传承的方式能够在传承人的培养上达到较满意的效果。

当天下午,在侨博举办的“一物一品皆世界”“提线木偶戏”文化体验活动中,多位专家再次发表了对《泉州提线木偶戏传承人口述史》一书的感受。

中国文联国内联络部原副主任、中华曲艺学会名誉会长常祥霖,指出该书开辟出了一条其他戏剧家没有走的道路,以科学态度揭示出一个成功剧种背后存在着的一群优秀的传承人群体。中国艺术研究院薛艺兵研究员认为,泉州提线木偶戏传承人让没有生命的木偶活灵活现,推动了提线木偶在国际国内的广泛传播,是木偶戏种中当之无愧的佼佼者。中国艺术研究院康海玲研究员认为,该书弥补了中国木偶戏研究中的不足,是戏剧领域以及人类学领域不可多得的学术成果。

高舒表示,泉州提线木偶戏是国家级非物质文化遗产代表性项目,其背后的传承人群体一直是一组模糊的群像,是因为他们把本该享受的舞台交给了木偶,自己选择了一种刻意被遮蔽的状态。口述史的出版在别人看来可能只是从宏观史到微观史的转化,但对于偶戏来说其作用却是极大的,它让不同工种的传承人站在聚光灯下,从自身视角追溯过去,倾诉他们所理解的剧种和剧团,留下了更为鲜活和独特的历史记忆。希望于通过这部口述史,将这些“被隐没的传承群体”展现至公众视野,也让更多人了解他们眼中的这一宝贵的文化遗产。