从“百年航程 赤子侨心——庆祝中国共产党成立100周年主题展”看华侨、留学生群体在早期马克思主义中国化中的重要贡献

臧杰斌 陈永升 张晶

2021年3月,习近平总书记对革命文物工作作出了重要指示:“加强革命文物保护利用,弘扬革命文化,传承红色基因,是全党全社会的共同责任。各级党委和政府要把革命文物保护利用工作列入重要议事日程,加大工作力度,切实把革命文物保护好、管理好、运用好,发挥好革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用,激发广大干部群众的精神力量,信心百倍为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗。[1]

为更好落实习近平总书记就革命文物工作作出的重要指示,为庆祝中国共产党成立100周年,按照中国侨联党组的要求,由中国华侨历史博物馆等单位联合承办“百年航程 赤子侨心——庆祝中国共产党成立100周年主题展”于2021年5月17日在中国华侨历史博物馆开幕。展览集中展示了广大归侨侨眷和华侨、留学生群体在中国共产党领导的革命、建设、改革和发展的各个历史时期所作出的重要贡献。

为了圆满完成本次展览任务,课题组前期做了大量实地调研和文物征集工作,重点前往广东、河北等省市和北京的博物馆走访和座谈,发现在早期的马克思主义中国化进程中华侨、留学生群体作出了历史性贡献,对我们党最终把马克思主义确立为党必须长期坚持的指导思想发挥了重要推动作用。究其缘由,首先是因为华侨、留学生群体身处国外,有“睁眼看世界”的优势。马克思主义起源于德国,在西欧、俄国和日本传播广泛。相较于国内的其他精英群体,在海外的特别是西欧、俄国和日本的华侨、留学生群体更容易接触到和了解到马克思主义。其次是因为华侨、留学生群体具有双重语言、文化优势。相比于国人,更容易把马克思主义介绍回中国;相比于外国人,对于中国的传统哲学、文化理解更深入,使得他们更容易用中国人理解的语言和思维方式把马克思主义介绍到中国,在中国的土壤里落地生根、开花结果。再次是因为华侨、留学生群体对于当时中国半殖民地半封建社会的政治、经济形势和基层民众的疾苦较为了解,他们大多胸怀救国救民之心,相较于闭塞之国人,他们通过对比发现国内与当时先进国家存在巨大差距,内心非常渴望尽快找到一条变国贫民弱为国富民强之道,最终他们发现:只有马克思主义和社会主义才能救中国。本文试图通过本次展览中所展示的部分文物和它们背后的故事,初步探讨华侨、留学生群体在早期马克思主义中国化中所做出的贡献。

一、华侨、留学生群体是马克思列宁主义在中国的最早传播者之一,开创了马克思主义中国化的先声

在本次“百年航程 赤子侨心——庆祝中国共产党成立100周年主题展”中,我们首先在展览中展示了中国共产党诞生的历史背景,同时海展出了将马克思主义思想传播到中国几位华侨、留学生的简介及相关文物。

鸦片战争以来,由于列强的入侵以及清朝政府的腐败统治,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,神州沉沦、人民困苦。为了捍卫民族独立和尊严,为拯救民众于水火,许多爱国革命先驱前仆后继,不懈探索。可惜的是,无论是太平天国运动、洋务运动,还是维新变法、义和团运动,由于没有科学的理论指导,也没有正确的革命道路和可依靠的力量,最终都归于失败。1911年爆发的辛亥革命,虽然结束了统治中国两千多年的封建专制制度,但依然没有改变旧中国半殖民地半封建社会的性质。残酷的现实和无数次的历史充分证明:没有先进理论的指导,没有用先进理论武装起来的先进政党的领导,中华民族和中国人民无法改变被压迫、被奴役的命运。

此时,俄国十月革命的胜利,为中国送来了具有实践可行性的马克思列宁主义。

第一位将马克思名字带入中国的是英国的李提摩太。他在中国生活了45年。戊戌变法中,他与梁启超、康有为建立了较好的关系,同时他和李鸿章、张之洞等晚清要员也有较深的交往。1899年2月,他和蔡尔康合译《大同学》,刊发在自己主办的《万国公报》。正是这篇文章首次出现马克思和《资本论》相关介绍。

真正让马克思这个名字走入中国人视野的,是曾经在日本、美国游学多年的梁启超。他在1902年《新民丛报》上发表《进化论革命者颉德之学说》一文提到:“麦喀士,日耳曼社会主义之泰斗也。” [2] 文中提及的麦喀士,就是指马克思。

中国先进的知识分子真正开始认识理解马克思主义,并把他作为解决中国问题的科学真理,则还在1917年俄国十月革命之后。1917年11月俄国无产阶级革命的胜利和世界上第一个无产阶级政权的建立,让许多先进的中国人开始重新认识社会主义,重新认真地了解指导十月革命取得成功的马克思主义学说。

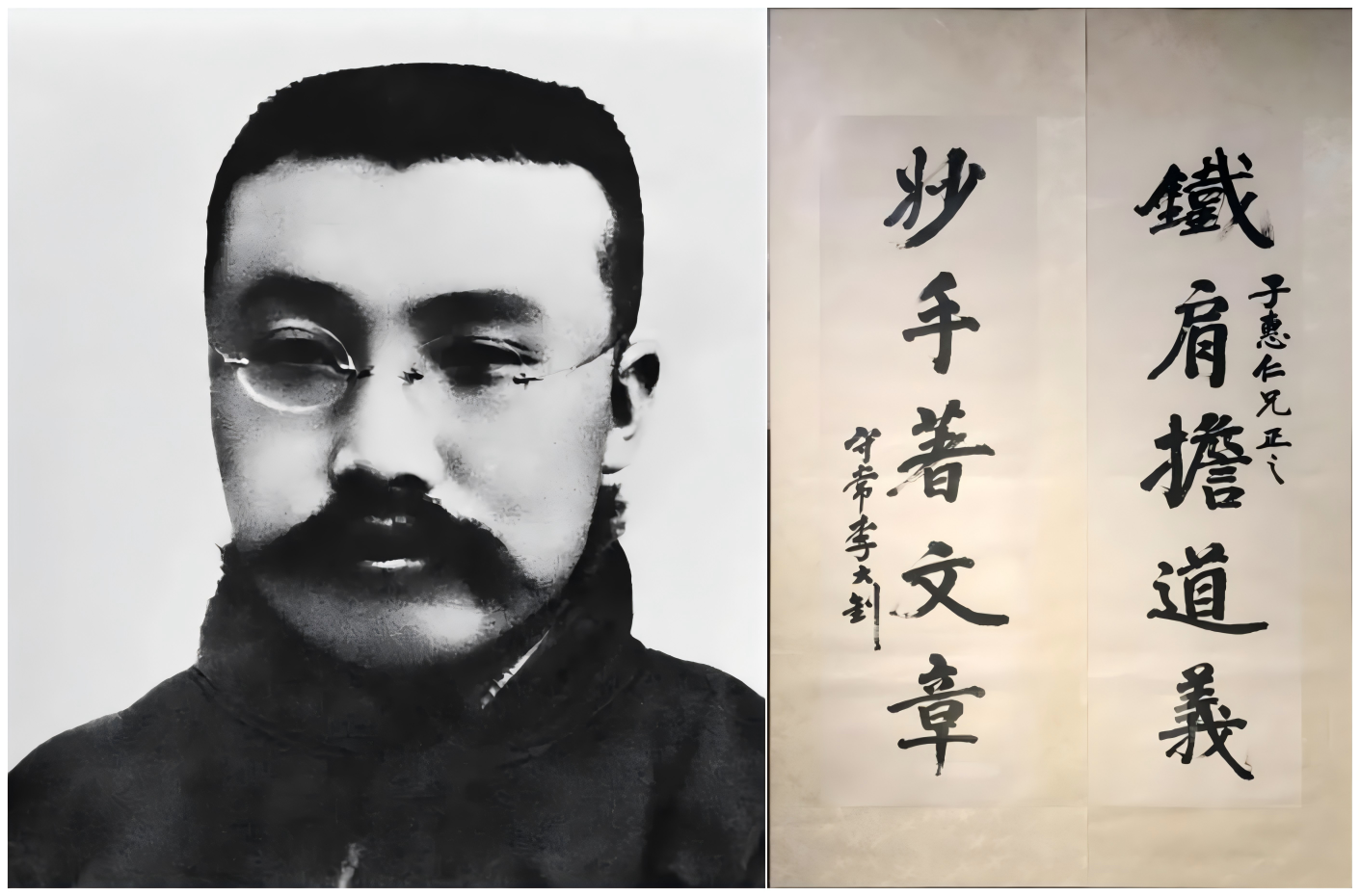

曾经前往日本留学、到过俄国的李大钊是中国重视并热烈欢呼十月革命胜利的第一人,也是中国最早的马克思主义传播者之一。在“百年航程 赤子侨心”展览中,我们不但对其传播马克思主义、建立中国共产党的功勋予以了重点介绍,还从中国国家博物馆复制了他的题字“铁肩担道义,妙手著文章”的题字进行展览。

马克思主义在中国早期传播主要有三个途径: “苏俄途径”、“日本途径”和“西欧途径”。

(一)苏俄途径

尽管李大钊主要是在日本接触到马克思主义,但真正对他影响深刻的则是十月革命后来自苏俄方面的震撼。在1918年,他先后发表《法俄革命之比较观》、《庶民的胜利》等数篇雄文章,讴歌十月革命的胜利。“俄罗斯之革命是二十世纪初期之革命,是立于社会主义上之革命”,“吾人对于俄罗斯今日之事变,惟有翘首以迎其世界的新文明之曙光,倾耳以迎其建于自由、人道上之新俄罗斯之消息,而求所以适应此世界的新潮流。” [3]

李大钊敏锐认识到这场革命将对世界历史进程产生划时代的影响。他连续发表《布尔什维主义的胜利》《我的马克思主义观》等文章,并多次公开演讲,宣传马克思主义。不只是停留在从革命理论的宣传,而且在实践上,李大钊倡导并推动于1920年在北京大学成立马克思学说研究会,它成为中国最早研究和传播马克思主义的组织。

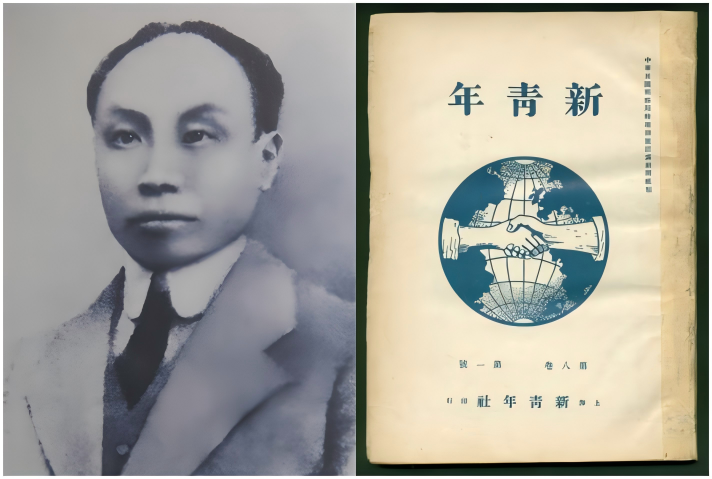

数次前往日本留学的新文化运动的领袖陈独秀,同样深受十月革命影响,这时也从资产阶级民主主义者转变马克思主义信仰者。在本次展览中我们对陈独秀领导新文化运动、传播马克思主义作了介绍。他在1919年发表的《二十世纪俄罗斯的革命》一文中认为十月革命和法国大革命一样是“人类社会进化和变动的大关键”,十月革命会引动“世界大势必有大大的变动”。[4]

(二)日本途径

在1920年之前,日本作为中国近邻,是马克思主义思想传入中国的最主要途径,而其中代表人物主要是留日学生李达、李汉俊、杨匏安、陈望道等人。

中日两国一衣带水,地理接近,近代的政治文化交流也非常密切。日本靠学习欧美而变得强大,近学日本经验比起远学欧美更为方便、快捷。中国共产党的创始人李大钊、陈独秀等人,都有赴日求学的经历,他们最早接触的马克思主义著作,也是日文翻译的马克思主义著述。

李达早年曾三次赴日本留学。在第三次留学时期,他放弃了原来从事的理科学习,转而开始研究马克思主义理论。李达早年翻译过三本马克思主义的著作:《唯物史观解说》、《马克思经济学说》和《社会问题总览》,这三本译著涵盖了马克思主义的三个最重要组成部分:马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义。

另一位主要代表人物李汉俊在14岁留学日本期间,受日本早期的社会主义学者河上肇、堺利彦等人的影响,放弃了原来研究的数学,开始信仰马克思主义。李汉俊通晓日、德、法、英4国语言,这非常有助于他学习马克思主义原著和研究。1918年,李汉俊回过后,开始研究和翻译马克思主义著作,向青年介绍俄国十月革命,对当时的马克思主义传播产生了非常积极的影响。董必武曾经回忆:“当时社会上有无政府主义、社会主义、日本的合作主义等,各种主义在头脑中打仗,李汉俊来了,把头绪理出来了,说要搞俄国的马克思主义”。[5]

杨匏安来自广东,到日本求学后接触到了马克思主义,回到广州后在《广东中华新报》副刊连载《马克思主义》,成为华南地区最早介绍马克思主义的论述。

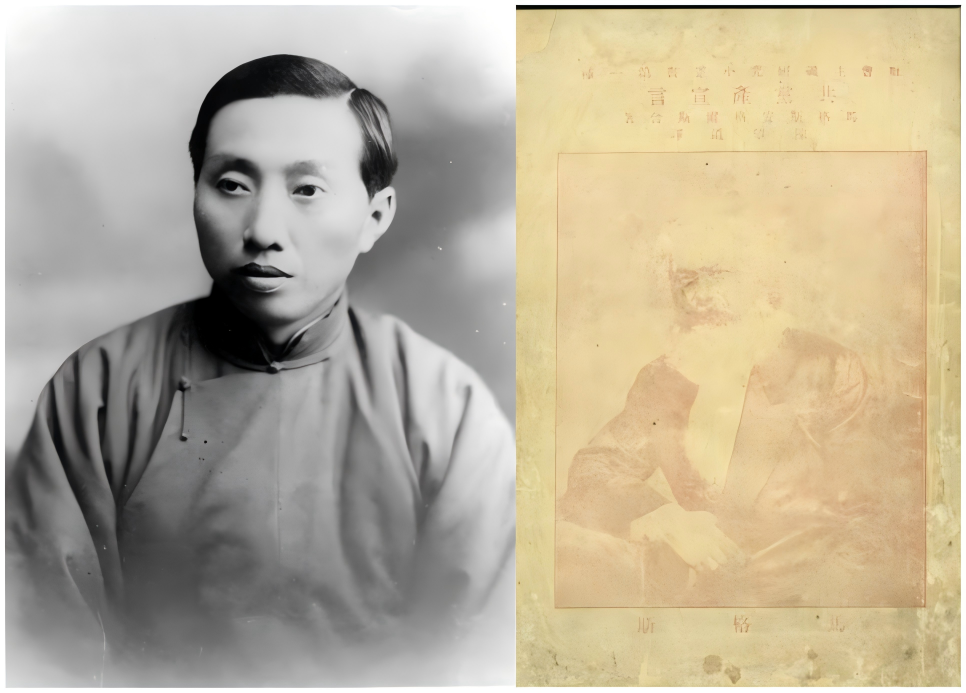

陈望道青年时期曾留学日本,在早稻田大学学习期间结识了日本的社会主义经济学者河上肇、山川均等人,开始阅读他们翻译的马克思主义著作。二十世纪二十年代,中国开始有不少有识之士把《共产党宣言》译成中文,但大都是仅仅翻译其中的一部分,而且译的都不准确,有些地方翻译得甚至谬误可笑。为了更好传播马克思主义,陈望道决定自己翻译《共产党宣言》全文。为了完成这次重要的翻译任务,陈望道于1920年2月回到浙江义乌家中,他以英文版为底本,同时与日文版相互对照的方法翻译《共产党宣言》。在一间柴屋里,陈望道克服工作条件的艰苦和翻译中的困难,“费了平常译书五倍的功夫,才把彻底全文译了出来”。1920年4月下旬,陈望道完成译稿。《共产党宣言》出版后,立即受到广大工人阶级和先进知识分子的热烈欢迎,反响极为强烈,初版印了千余本,很快销售一空。此后,《共产党宣言》经过多次重印,到1926年5月已经是第17版了,我馆本次展览就展出了这份《共产党宣言》初版的仿真复制品。

(三)西欧途径

西欧途径主要因当时赴法勤工俭学潮而起。其实,严格来讲,应该称为旅欧勤工俭学,因为当时除了法国,还有比利时、德国等。与通过“日本途径”接触到的马恩著作日文译介及解读相比,旅欧勤工俭学人员则能直接接触马克思、恩格斯的原作,由西欧方向向中国介绍马克思主义的主要代表人物,有周恩来、邓小平、聂荣臻、蔡和森、向警予、赵世炎等。

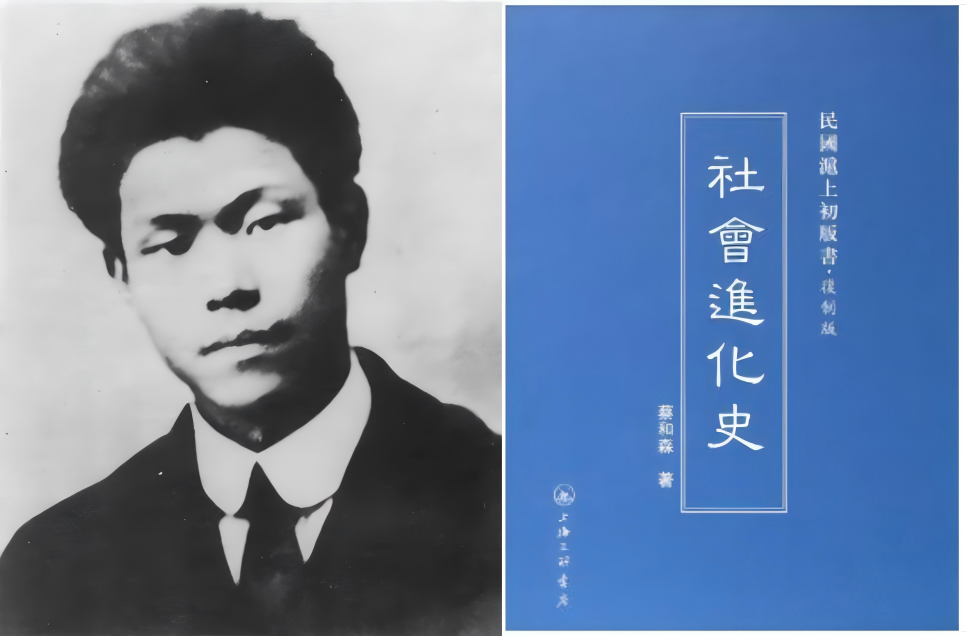

蔡和森是这一途径的主要代表人物。1919年12月,蔡和森和家人一起赴法勤工俭学。在留法期间,蔡和森开始如饥似渴第学习马克思主义著作,同时研究俄国十月革命的成功经验,从而开始坚定信仰马克思主义。蔡和森在留欧的学生中宣传马克思列宁主义,将一批批先进的知识分子引导到马克思主义信仰上来;蔡和森同时注重革命实践,曾多次领导留法勤工俭学学生开展学生运动,从而成为杰出的运动领袖;他还与周恩来、赵世炎等一起组建了中国共产党旅欧早期组织,是中共旅欧法国支部的创始人之一。

以上3个途径的华侨、留学生不但把马克思主义著作翻译、介绍到中国,而且有意识把它与中国的具体实际问题相结合,探索符合中国国情的马克思主义发展之路。尽管可能有些许幼稚,但客观上加强了马克思主义在中国的传播,可以说是马克思主义中国化的先声。

二、华侨、留学生群体是中国共产党的创建者、参与者,为马克思主义中国化奠定了坚实的组织基础

华侨、留学生群体不仅是马克思主义在中国的主要传播者,而且也是参与创建中国共产党的主要参与者。

(一)留法学生蔡和森最早提出“中国共产党”名称

在本次“百年航程 赤子侨心——庆祝中国共产党成立100周年主题展”,我们还介绍了为中国共产党成立做出重要贡献的华侨和留学生,并展出了相关文物。如最早提出“中国共产党”这一名称的是留法学生蔡和森。在本次展览中,我们对这位最早提出成立中国共产党的早期领导人予以隆重介绍。

在1920年8月13日、9月16日,蔡和森先后在写给毛泽东两封长信,以及次年2月11日写给陈独秀的长信(即《马克思学说与中国无产阶级》一文)中明确阐述自己建立中国共产党的主张,要“明目张胆成立正式成立一个中国共产党”,[6]并对成立的中国共产党的性质、指导思想、目标任务等诸方面都有提及,其中特别强调要用马克思主义作为党的指导思想。蔡和森认为成立中国共产党必须具备以下特征:“一、这个党必须是无产阶级革命政党,是无产阶级的‘先锋队、作战部’。二、这个党必须以马克思主义为指导思想。三、这个党必须采取彻底革命的方法,反对改良主义。彻底革命的根本问题是发动工农群众夺取政权,打碎旧的国家机器,‘实行无产阶级专政’。四、这个党必须密切联系群众。五、这个党必须有铁的纪律。”[7]

(二)陈独秀、李大钊是中国共产党最早创始人

将建党思想真正付诸行动的,则是陈独秀和李大钊。1920年初,陈独秀为躲避当局迫害,秘密从北京前往上海。在送别陈独秀途中,李大钊同他商讨了建立中国共产党组织的诸多问题。所谓“南陈北李,相约建党”正是始于此刻。陈独秀到达上海后,开始到基层的工人群众中宣传马克思列宁主义。“五一”前夕,他与七个劳工团体筹备召开纪念世界劳动节大会。5月1日,上海5000多名工人举行了集会,提出“劳工万岁”等口号,并通过了《上海工人宣言》。在本次展览中,中国华侨历史博物馆也展出了一份刊登陈独秀组织上海机器工人成立机器公会消息的《申报》,它是陈独秀积极在上海工人中建立组织的一份明证。

1920年5月,陈独秀发起成立上海的马克思主义研究会。同年6月,陈独秀与李汉俊等人秘密商议成立党组织,并起草了新成立党的纲领草案十条,对于新成立党的名称,陈独秀征询了李大钊等人的意见。李大钊主张依照先期成立的各国马克思主义政党的名称,定名为“共产党”,陈独秀表示赞同。

1920年8月,陈独秀在共产国际的帮助下,于上海成立了我国第一个早期共产党性质的组织——上海共产主义小组。

与此同时,1920年秋,李大钊以马克思学说研究会为核心,在北京建立了共产党早期组织和北京社会主义青年团。在陈独秀、李大钊的影响下,从1920年8月到1921年春,国内先后有六个省市建立共产党早期组织,即上海、北京、武汉、长沙、济南、广州。同时,在法国和日本也由留学生组建了共产党早期组织。

1921年3月,李大钊公开呼吁创建工人阶级政党,这恰好与共产国际的意图相合。共产国际也希望中国各地共产党早期组织能联合起来,组建一个全国性政党。

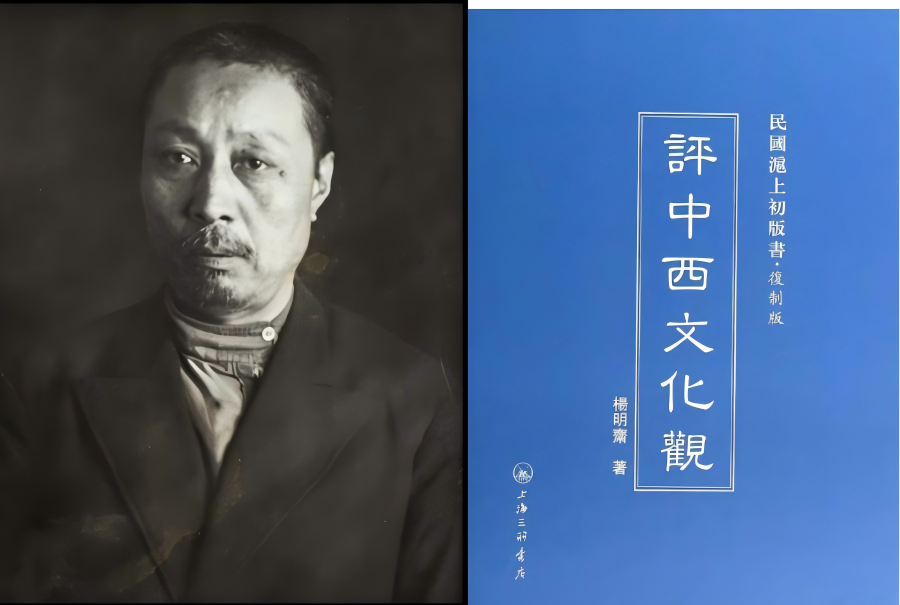

(三)旅俄华侨杨明斋是协助共产国际建立中国共产党的桥梁

旅俄华侨杨明斋是协助共产国际、沟通全国各地共产主义组织建立中国共产党的桥梁,并为培养早期中国共产党的骨干作出重要贡献。他曾与中共早期领导人李大钊、陈独秀等共事,被周恩来赞誉为中共历史上受人尊敬的“忠厚长者”。在本次展览中,我们也将其作为协助建立中国共产党的重要华侨人物进行介绍。

1920年3月,以维经斯基为代表的共产国际工作组到中国活动,杨明斋陪同并负责翻译和协调工作。这对促成李大钊南下到上海与陈独秀等人会谈,商议建立中国共产党产生直接影响。1920年8月,杨明斋协助陈独秀成立了“上海共产主义小组”,杨明斋由俄共党员转为中共党员,主要参与党的理论宣讲工作。此后,杨明斋参与创办《共产党》月刊,宣传马克思主义和十月革命经验,陪同维经斯基在北京、上海、济南等地推动各地共产党组织的建立。杨明斋在上海开办的中俄通讯社和外国语学社培养了不少外语人才,其中包括中共早期的领导人刘少奇、任弼时、萧劲光等,杨明斋还安排他们经海参崴赴苏联勤工俭学。

杨明斋还是较早践行马克思主义中国化的理论家。他撰写的《评中西文化观》《中国社会改造原理》等著作,提出中国必须打破旧文化闭关自守的局面,吸收马克思主义学说为代表的西方文化之精华,走社会主义道路才能新生自立的道理。他批评当时主张复古主义的梁漱溟、梁启超、章士钊等人的文化主张,强调社会主义是中国的出路所在。当然他也认为:“我们知道政治基于经济,可是也不能把它的文化扔在一边”,[8]可见他在主张引进西方文化的同时,也在强调本土文化的重要性。

三、华侨、留学生群体是马克思主义哲学中国化的重要推动者,为中国共产党人和革命群众树立正确的世界观人生观价值观提供了科学的理论支撑

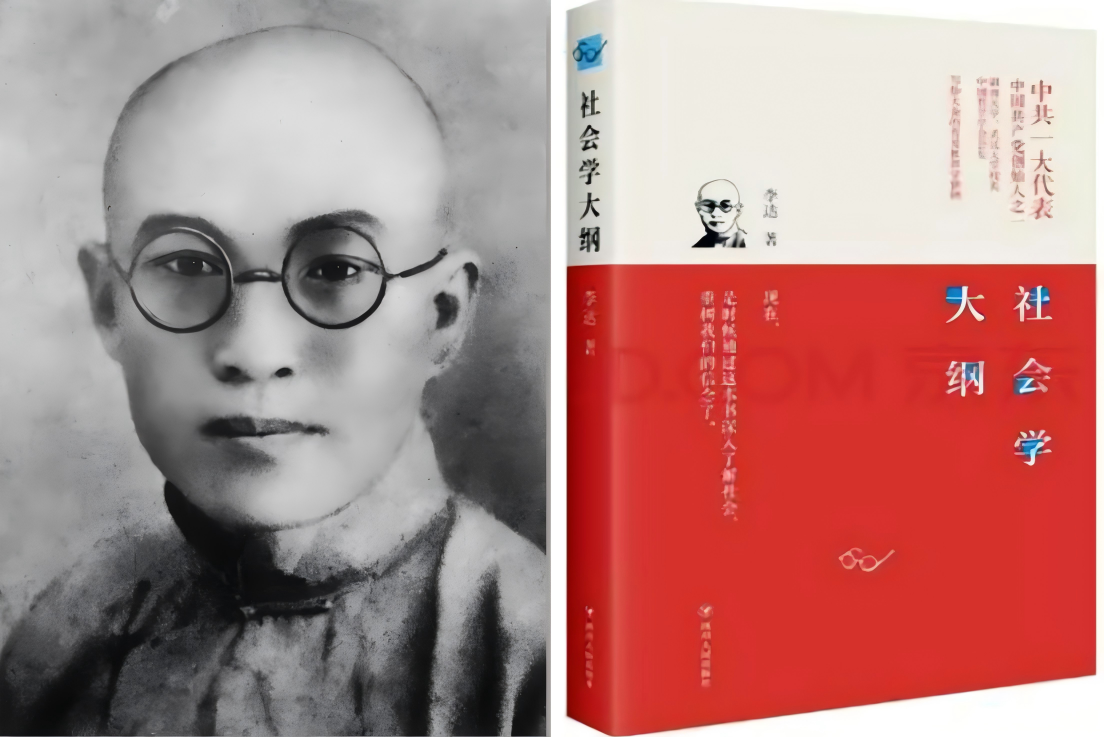

马克思主义哲学是马克思主义的根基,因此马克思主义哲学的中国化也是马克思主义中国化的历史进程中最为重要的基础。早期推动马克思主义哲学中国化影响最大的是中国共产党马克思主义理论家、中共一大代表李达。在本次展览中,我们对李达在建党和在马克思主义哲学理论方面的建树予以重点关注。

(一)李达是中国马克思主义哲学界的“鲁迅”

1920年,李达从日本留学归国,随即与陈独秀、李汉俊等人组建中国共产党上海发起组,筹备、组织和参加中国共产党第一次全国代表大会,并当选为中央局宣传主任。

李达所著的《现代社会学》是中国人自己撰写的最早一部结合中国革命实际的系统论述唯物史观的理论著作,它在中国马克思主义哲学史上首次把唯物史观视为一个完整的理论体系。李达在书中肯定了马克思之唯物史观学说,剖析了社会之构造、进化之原因,探讨了社会变革问题。作者根据列宁关于帝国主义和无产阶级革命的理论,指出中国社会乃“国际的半殖民地”,革命的任务是“颠覆帝国主义”及“封建阶级或帝国主义之代表”,强调要“推到帝国主义者”,“就必须进行世界革命”,实现世界革命的三种方法, “即:无产阶级的国际联合、弱小民族的国际联合以及先进国无产阶级与弱小民族的国际联合”,[9]尽管李达未直接提及中国革命,但实际回答了中国革命的领导权问题。1926年《现代社会学》出版后在社会上掀起了巨大的反响,当时的革命者“差不多人手一册”,仅仅7年,便印行了14版。

二十世纪三十年代,李达一边在武昌、上海、北京、湖南、广西等地的大学里任教,教授唯物主义哲学,一边继续研究马克思主义。1935年,他发表了马克思主义研究又一重要成果——《社会学大纲》。

通过《社会学大纲》,李达期望用马克思主义哲学世界观和方法论揭示中国社会的特殊发展规律,从而科学地分析中国社会的实际问题,探索中国人自己的革命道路,而不限于系统阐述马克思哲学理论本身。《社会学大纲》原计划创作六篇,但是第六篇“中国社会研究”因故最终没有着手。但是前五篇对马克思主义哲学系统性的研究以及对于1930年代苏维埃哲学的研究,对于马克思主义中国化有着重要的意义。

《社会学大纲》全面和系统地阐述了马克思主义哲学,其内容包括自然、社会和人类思想的一般规律。特别是关于辩证法的论述,更有其独到的见解;支持批判的斗争的精神,对唯心主义和机械论的观点进行了分析和批判。

毛泽东把《社会学大纲》称为“中国人所著的第一部马克思主义哲学教科书”。[10]在1937年,毛泽东在延安抗日军事政治大学为学员讲授马克思主义哲学。授课内容中最为著名的两篇,就是《实践论》和《矛盾论》。大部分学者认为,毛泽东在撰写授课内容时及后来修订这些内容时受到《社会学大纲》的影响,特别是其中许多概念的运用,能看到《社会学大纲》影响的痕迹。

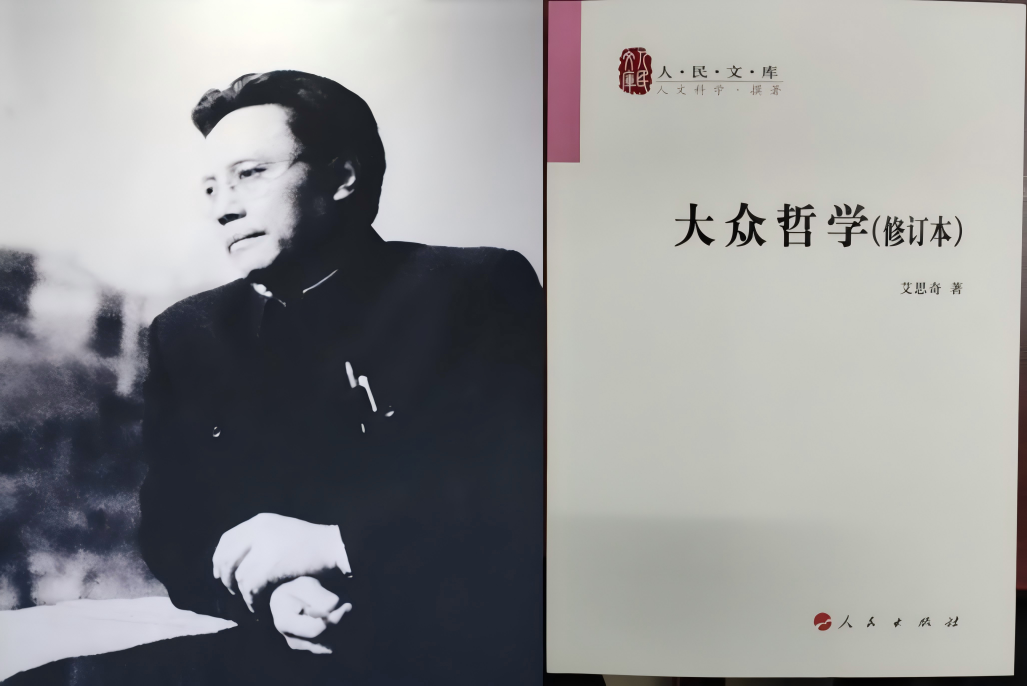

(二)马克思主义哲学大众化的先驱——艾思奇

艾思奇于1910年出生于著名侨乡——云南腾冲和顺,原名李生萱,蒙古族。1927年和1930年,艾思奇先后两次到日本留学。1935年,参加中国共产党。艾思奇是把理性主义哲学大众化的杰出先驱,其早期著作《大众哲学》对马克思主义哲学的普及作出重要贡献。

1932年,因日本侵略中国而出于爱国义愤放弃日本留学生活回国的艾思奇,在上海投身马克思主义哲学的宣传活动。艾思奇为了适应中国政治和群众的需要,决定“(用)最通俗的笔法,日常谈话的体裁,溶化专门的理论,使大众的读者不必费很大的气力就能够接受(马克思主义哲学理论)”。[11]他把自己的一系列的哲学论文结集成《哲学讲话》予以出版,后来又将书名改为《大众哲学》进行再版。

毛泽东曾盛赞说,《大众哲学》是“通俗而有价值的著作”。民主人士李公朴先生也赞许它:“这一本通俗的哲学著作,我敢说可以普遍地做我们全国大众读者的指南针,拿它去认识世界和改造世界。”[12]《大众哲学》的由于其通俗性,深受广大民众的欢迎,在全国解放前,该书就再版了32次之多。

《大众哲学》创造性地用非常通俗的笔法系统地传播科学世界观的基本原理,是第一部面向中国广大革命青年和人民群众的系统哲学教科书,它极大地促进了马克思理性主义哲学在中国的传播,为马克思主义中国化、大众化奠定了基础。

关于马克思主义中国化,1938年4月,艾思奇在《自由中国》创刊号上发表了《哲学的现状和任务》,提出了马克思哲学研究中国化的主张。他说:“现在需要来一个哲学研究的中国化、现实化的运动。”还认为“最重要的还是实践,辩证唯物论是最和实践一致的哲学,在今日的中国,它是一切以抗战的实践为依归,而绝对排斥学院式的空洞的争论。”[13]毛泽东在六届六中全会上进一步将其深化阐发,形成了“马克思主义中国化”具体的理论主张。

此外,艾思奇对于毛泽东同志的哲学思想也曾有积极影响。1937年艾思奇到达延安后,毛泽东与艾思奇就许多哲学问题都进行了深入探讨,毛泽东曾经写信给艾思奇说:“你的《哲学与生活》是你的著作中更深刻的书,我读了得益很多。”[14]关于如何进行哲学大众化的方法上,毛泽东也一定程度上受到艾思奇的启发和影响。艾思奇后期的许多著作对促进毛泽东哲学思想在党内指导地位的确立,推动毛泽东哲学思想的大众化,都作出重要贡献。

四、华侨、留学生群体最早运用马克思主义唯物史观研究中国历史,确立了马克思主义在中国史学研究中的指导地位

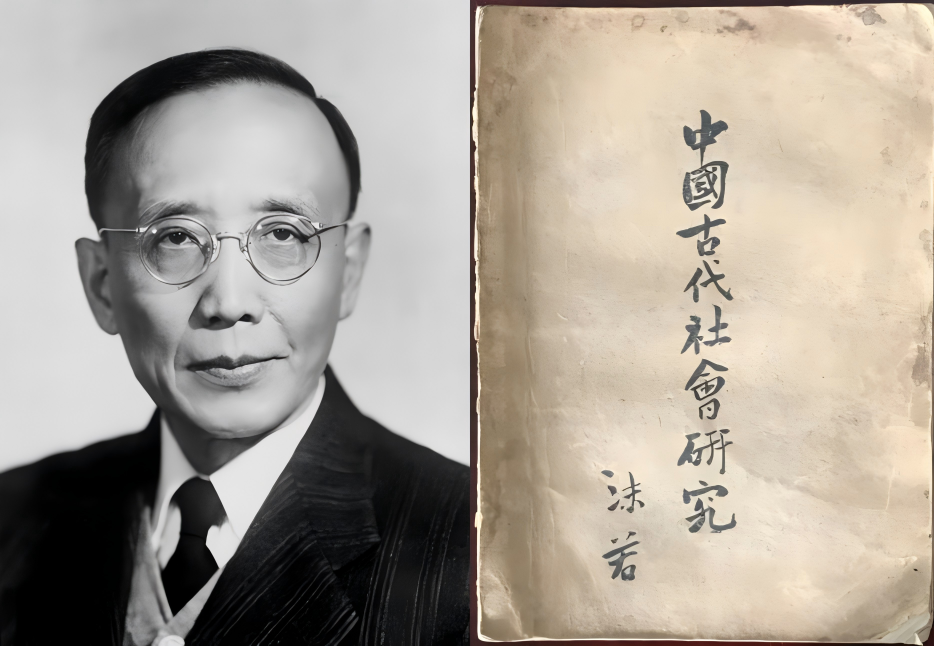

马克思主义中国化,既应该包含了马克思主义哲学的中国化,也同时应包括了马克思主义在其他社会科学方面的中国化。最早运用马克思主义史学理论研究中国古代社会的是郭沫若。在本次展览中,我们展出了郭沫若的相关展品,特别是他的重要著作《中国古代社会》。

1924年,赴日留学郭沫若,开始接触马克思主义著作,并翻译了社会主义学者河上肇的《社会组织与社会革命》、对马克思主义理论进行了系统性研究。

1930年,郭沫若发表历史学研究论著《中国古代社会研究》,通过引用历史文献资料,和对出土文物的解读,验证马克思主义关于人类社会发展规律论断,证明古代中国同样经历过原始社会、奴隶社会和封建社会。

《中国古代社会研究》是最早运用马克思主义唯物史观深入研究中国历史的史学名著。其历史贡献主要是:一是把历史研究从对于历史文献的研究拓展历史文献与出土文物相结合的研究。作者在书中写道:“中国之旧学自甲骨之出而另辟一新纪元,……言‘整理国故’,言‘批判国故’而不知甲骨文字之学者,盲人摸象者之流而已。”[15]二是历史研究中去除“后人的虚伪的粉饰”。郭沫若认为:“我们是要从古物中去观察古代的真实的情形,以破除后人的虚伪的粉饰”。三是改变了以往现代历史研究不需要辩证唯物论的观念。郭沫若在自序指出:摩尔根《古代社会》和恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》虽然没有一句说到中国古代,但“在‘国故’的了解上,有莫大的帮助”,同时他还说:“(谈‘国故’)也应该知道还有马克思、恩格斯的著作,没有辩证唯物论的观念,连‘国故’都不好让你们轻谈。”[16]

与郭沫若、王国维、罗振玉并称“甲骨四堂”的董作宾谈及《中国古代社会研究》的历史地位时曾说:“唯物史观派是郭沫若的《中国古代社会研究》领导起来的。……他把《诗》、《书》、《易》里面的纸上材料,把甲骨卜辞、周金文里的地下材料,熔冶于一炉,制造出来一个唯物史观的中国古代文化体系。”[17]

《中国古代社会研究》以马克思主义的立场、观点和方法为指导,系统地研究中国古代社会,被认为是“标志着马克思主义新史学的诞生”。[18]为中国马克思主义史学的建立和发展,奠定了崭新的格局,创建了科学的方法论,提供了成功的范例。它对地下出土文物史料的运用、现代性的科学分析方法、中国古代历史分期的划分,对以后的马克思主义史学研究影响深远。它也间接影响了毛泽东关于中共党史、中国近代史的研究和论述。

五、华侨、留学生群体较早运用马克思主义政治经济学研究中国现实经济状况,为有效解决中国的农业农村农民问题特别是土地问题提供了理论依据

在二十世纪二三十年代,许多华侨、留学生也开始用马克思主义经济学、社会学方法来研究中国,其中影响较大的是学者陈翰笙。在本次“百年航程,赤子侨心”展览中也有关于陈翰笙教授的简介。

陈翰笙是美国归侨,原名陈枢,中国著名早期马克思主义农村经济学家、社会学家。早年曾赴美国、德国留学。1924年回国,在北京大学任教授。1925年加入中国共产党。1933年发起成立中国农村经济研究会,次年该会成立后任理事长。1934年先后在日本、苏联、美国从事研究工作。再此期间,他积极宣传中国共产党的抗日主张,号召爱国侨胞支持抗日,并积极争取美国政府支持中国的抗日战争。他坚持运用马克思主义立场观点和方法分析中国农业、农村和农民问题,并且通过第一手的农村调查材料论证中国从鸦片战争以来农村的半殖民地半封建的社会性质,并依据研究为中国农业发展指明了道路。

1920年代末期,共产国际内部曾经对中国社会性质问题发生了激烈的学术争论。一方是当时负责国际农民运动研究所东方部工作的马札亚尔,他在《中国农村经济》一书认为:中国的社会是由亚细亚生产方式决定的水利社会,所以既不存在奴隶社会,又没有封建社会,中国农村仍处于亚细亚生产方式向资本主义社会的过度。[19]陈翰笙反对这种观点,认为马札亚尔论述的农产品商品化早在宋代就开始出现,但这种商品化主要依靠的是商业资本推动,而不是工业资本。中国农村一直以来基本上是个自给自足的自然经济,是封建社会性质,而非资本主义社会。在争论过程中,陈翰笙感到,由于中国学界对中国农村经济长期缺乏广泛深入的调查研究,所以缺乏直接的材料说服对方,因而萌生要对中国农村经济进行实地调查研究的想法。

1929-1934年间,陈翰笙立足中国现实国情,辩证地运用马克思主义社会学理论,按照阶级分析方法,领导完成了对江苏无锡、河北保定及广东岭南的农村调查。通过这几次调查研究,他认为:“中国社会,纯粹的封建已成过去,纯粹的资本主义尚未形成,是正在转变时期的社会,在这种社会里,土地所有者和商业资本及高利贷资本三者均以农民为共同剥削目标。”[20]所以,1988年他据此说:“我明确看到中国就是半封建半殖民地的社会,废除封建的土地制度,进行土地革命,使无地少地的农民得到土地,是发展农业生产,解决农村问题唯一正确的道路。”[21]

陈翰笙领导的农村社会调查是我国社会学史上一次典范的社会调查,实现了中国马克思主义政治经济学、社会学从理论到实证的突破。无锡调查体现了陈翰笙重实证和学科融合的治学理念,为中国近代乡村社会经济学、经济史的研究提供了范本和史料。陈翰笙研究确认中国当时是半殖民地半封建社会的性质,为中国土地革命提供了理论依据。

六、华侨、留学生群体是毛泽东思想的诞生及体系化的重要推动者,为马克思主义中国化的第一次历史性飞跃作出重要贡献

二十世纪三十年代末,马克思主义中国化出现了第一次历史性飞跃,即毛泽东思想作为马克思主义中国化的第一个重大理论成果逐渐走向成熟。在这一时期,有一位华侨对毛泽东思想形成做出了直接而重要贡献。他首次提出了“毛泽东同志的思想”这一理论概念,并将毛泽东思想系统化、体系化,把毛泽东的著作视为马克思主义中国化的经典著作,他就是旅俄华侨张如心。在本次“百年航程,赤子侨心”展览中,我们对张如心的理论贡献予以介绍,并展出1947年出版的张如心著作《论毛泽东》。

张如心(1908-1976年),马克思主义理论家、哲学家。1908年出生于侨乡广东梅县兴宁,1926年赴苏联莫斯科中山大学学习。1931年5月加入中国共产党。他一生主要从事宣传教育和理论研究工作,发表了《论毛泽东》等有关研究毛泽东理论和策略的文章著作,在研究和宣传马列主义、毛泽东思想,培养党的干部上作出突出贡献,是中国共产党党内最早进行毛泽东思想理论研究、宣传毛泽东思想的理论工作者。

1941年,张如心在《共产党人》第16期上发表了《论布尔塞维克的教育家》一文。首次提出“毛泽东同志的思想”这一概念,张如心在文章中认为“毛泽东同志的讲演与著作便是马列主义中国化最好的体现,它的内容和形式正是‘新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风与中国气派’底典型作品”,要注意研究“毛泽东同志如何运用马克思主义基本原则到中国环境中来,如何发展创造性的马克思主义”,我们党的教育人材“首先,这种人材应该是忠实于列宁、斯大林的思想,忠实于毛泽东同志的思想”。[22]

张如心的关于毛泽东思想的理论主张很快受到党内的重视。1941年底,中央“决定张如心调任毛泽东的读书秘书”,表明张如心关于“毛泽东同志的思想”的理论得到党内大多数领导的认可。[23]1943年7月5日,中共中央政治局委员王稼祥在《解放日报》上发表了《中国共产党与中国民族解放的道路》。文章中多次提及“毛泽东思想”的概念,并对其进行概括和阐述。[24]7月6日,刘少奇也在《清算党内的孟什维主义思想》一文中号召,“用毛泽东的思想来武装自己,并以毛泽东同志的思想体系去清算党内的孟什维主义思想。”[25]从此以后,“毛泽东思想”为中国共产党党内所认同并最终在1945年“七大”被确立为党的指导思想。

1942年,张如心在《学习和掌握毛泽东的理论和策略》一文中进一步对毛泽东的理论进行系统、体系化的阐述,他认为毛泽东的理论和策略应当分为思想路线、政治路线和军事路线三个部分,并指出:“这三个组成部分内在有机的统一便构成毛泽东的理论和策略的体系。”同时他反驳了国民党文人叶青对“毛泽东主义”是“中国农民主义”“太平天国洪秀全的再版”的攻击,认为毛泽东主义“20世纪的中国无产阶级的理论和策略,是中国民族解放社会解放的科学武器”。[26]

学者张忠山在谈及张如心对毛泽东思想理论研究的贡献时认为:“张如心在党内率先客观、系统地评价毛泽东的理论贡献,并对毛泽东的理论体系先后以“思想”、“理论和策略”、“主义”等概念命名。他的论述,揭示毛泽东思想的理论源自马克思主义,指出毛泽东思想是马克思主义在半殖民地中国发展的新阶段的思想,是马克思主义中国化的理论成果。他对毛泽东思想予以体系化的总结阐述,意在确立中国化马克思主义理论在党内的指导地位,标志着中国共产党在新民主主义革命时期的理论创新进入自觉升华的阶段。”[27]

中国华侨历史博物馆承办“百年航程 赤子侨心——庆祝中国共产党成立100周年”主题展,是落实习近平总书记关于革命文物工作重要指示的一项重要举措,也是切实开展党史学习教育活动一项重要内容。在本次展览中,课题组深刻感受到:在马克思主义中国化早期,特别是马克思主义中国化第一个历史性飞跃——毛泽东思想的萌芽、形成、发展、成熟过程中,华侨、留学生群体无论是作为传播者、参与者,还是推动者,都作出了重要贡献。

[1]习近平:《习近平对革命文物工作作出重要指示》,新华网,http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/30/content_5596770.htm,2021年3月30日。

[2]梁启超:《进化论革命者颉德之学说》,《梁启超全集》:第4卷[M].,北京:北京出版社,1999:1026.

[3]李大钊:《法俄革命之比较观》,《李大钊全集》:第二卷[M],北京:人民出版社,2006:226-227.

[4]陈独秀:《二十世纪俄罗斯的革命》,《陈独秀文集》:第二卷[M],北京:人民出版社,2013:448.

[5]中国社会科学院近代史研究所现代史研究室、中国革命博物馆党史研究室:《“一大”前后(二)》[G],北京:人民出版社,1980:369-370.

[6]蔡和森:《蔡和森文集》[M],北京:人民出版社,1980:71.

[7]蔡和森:《蔡和森文集》[M],北京:人民出版社,1980:51-52.

[8]杨明斋:《中国社会改造原理》[M],上海:研究社,1929:上卷13.

[9]李达:《现代社会学》[M],武汉:武汉大学出版社,2007:182

[10]中共中央文献研究室:《毛泽东书信集》,北京:人民出版社,16.

[11]李公朴:《大众哲学》编者序[M,北京,人民出版社:2011,1-3

[12]李公朴:《大众哲学》编者序[M,北京,人民出版社:2011,1-3

[13] 艾思奇:《哲学的现状和任务》[M].《艾思奇文集》:第1卷,北京:人民出版社,1981,387.

[14]毛泽东:《毛泽东哲学批注集》[M].北京:中央文献出版社,1988,204.

[15]郭沫若:《中国古代社会研究》,《郭沫若全集》[M]历史编第1卷,北京:人民出版社,1982:194.

[16]郭沫若:《中国古代社会研究》,《郭沫若全集》[M]历史编第1卷,北京:人民出版社,1982:9.

[17] 董作宾:《中国古代文化的认识》,《中国现代学术经典(董作宾卷)》[M],石家庄:河北教育出版社,1996:614.

[18]尹达主编:《中国史学发展史》[M],郑州:中州古籍出版社,552.

[19]马札亚尔著,陈代青、彭桂秋译:《中国农村经济》[M],太原:山西人民出版社,2015.

[20] 陈翰笙:《陈翰笙文集》,北京:中国社会科学出版社[M],2002:199-200.

[21] 陈翰笙:《四个时代的我》[M],北京:中国文史出版社,1988:49.

[22]张如心:《论布尔塞维克的教育家》[ J ].《共产党人》,1941,(16):44-54.

[23]中共中央文献研究室:《 毛泽东年谱(1893-1949) 》(中)[M],北京:中共中央文献出版社,2013:348.

[24]王稼祥:《王稼祥选集》[M],北京:人民出版社,1989:344

[25]刘少奇:《刘少奇选集》(上)[M],北京:人民出版社,1981:300

[26]张如心:《学习和掌握毛泽东的理论和策略》[N],《解放日报》:1942-2-18,19

[27]张忠山:《建构与阐释:张如心与毛泽东思想的提出》[J].《毛泽东研究》:2016:3,4